Series 連載

『間』と書いて『あわい』と読むことをご存知でしょうか。

現代ではあまり使われない大和言葉のようですが、次のような意味があるそうです。

『間』『あわい』とは、物と物のあいだ、距離、関係性。

『間』『あわい』とは、時間と時間のあいだ、時間的隔たり。

『間』『あわい』とは、人と人の間柄、相互の関係。

そこには単なる何かと何かの間という空間ではなく、意味のある空間が存在しているような気がしませんか?

このあわいひかりでは、人と自然と、今と過去と、誰かと誰かの間(あわい)について考えていこうと思います。

大西 貴志(エコロジカルパスファインダー)

「鳥の目、虫の目、魚の目」で未来への道を探します

あなたは、私たちが暮らすこの土地について考えたことがあるでしょうか?あまりに身近にあり過ぎて意識したことがない人がほとんどではないでしょうか。私もあまり深く考えることなく、これまで暮らしてきました。しかし、この土地のなりたちが、 実は今の私たちの毎日の暮らしや経済の基礎になっている。

今回はそのことについて、考えてみたいと思います。

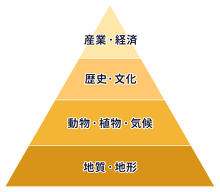

少し話が大きくなりますが、今、私たちがいるこの土地には海や山があり何本もの川が流れています。そこに気温や降水量といった気候が加わり、この土地の自然環境が出来上がっているのです。そこには人間を含む様々な動植物の生態系が存在し、それぞれが世代を繋いでいきます。生態系の世代が進む中で文化が誕生し、何万年何千年の積み重ねがあって、初めて現在の人間の暮らしや経済活動が存在するのです。

例えば、私たち「あわいひかり」が存在する香川県は1400万年前の火山活動によって、現在の地形が作られたと言われています。お椀を伏せたような独特な形状をした讃岐平野の山々や、瀬戸内海の多島美はその名残です。 地形はただ地形として存在するのではなく、この土地に恵みをもたらします。

讃岐うどんの原料となる小麦や塩もこの土地の恵みといえるでしょう。小麦は降水量の少ない香川県の気候に適していることから栽培されるようになり、塩は瀬戸内の遠浅の海という地形を利用して作られました。また、うどんのダシを取るいりこの原料となるカタクチイワシは、灘と呼ばれる穏やかな海の恵みです。つまり、この地形と気候がなければ、讃岐うどんは生まれていなかったのです。

同様に、私たちが携わっているパッケージの仕事も、もしかしたらこの香川県の土地のお陰で成り立っていると言えるのかもしれません。自分たちが今の仕事を自分たちの力で作っているように見えて、実はこの土地の必然性で生まれ、この土地の恵みを分けていただいているだけなのかもしれません。

このコーナーでは、私たちが暮らすこの土地の成り立ちと、そこにある文化・歴史を振り返りながら、これから先の私たちの未来を考えていきます。

-

撮影

大西 貴志(エコロジカルパスファインダー)