Series 連載

『間』と書いて『あわい』と読むことをご存知でしょうか。

現代ではあまり使われない大和言葉のようですが、次のような意味があるそうです。

『間』『あわい』とは、物と物のあいだ、距離、関係性。

『間』『あわい』とは、時間と時間のあいだ、時間的隔たり。

『間』『あわい』とは、人と人の間柄、相互の関係。

そこには単なる何かと何かの間という空間ではなく、意味のある空間が存在しているような気がしませんか?

このあわいひかりでは、人と自然と、今と過去と、誰かと誰かの間(あわい)について考えていこうと思います。

大西 貴志(エコロジカルパスファインダー)

「鳥の目、虫の目、魚の目」で未来への道を探します

銭形砂絵と燧灘

あわいひかり編集部のある香川県観音寺市には、「銭形砂絵」と呼ばれる有名な観光地があります。

この「銭形砂絵」は単なる観光スポットではなくて、実は大地と人々の暮らしが織りなす壮大な物語の一部なのです。

今から時代を遡ること約400年。江戸時代の1633年頃、当時の丸亀藩の藩主・生駒高俊がこの地を訪れると聞いて、地元の住民が「歓迎の気持ちを伝えたい!」という思いで、一夜にして砂浜に描いたのがこの巨大な砂絵と言われています。

寛永通宝という当時の貨幣をかたどったもので、東西122メートル、南北90メートル、周囲345メートルもあります。

近くの琴弾山の山頂から見るときれいな円に見えますが、実は円に見えるように計算された楕円形になっています。

こんなトリックも隠されているとは、昔の人々の知恵と遊び心に驚かされます。

この砂絵は観光客に「金運アップ」のパワースポットとして大人気で、「砂絵を見た人は健康で長生きできて、お金に困らない」という言い伝えもあり、宝くじを買う前に訪れる人もいるほどです。

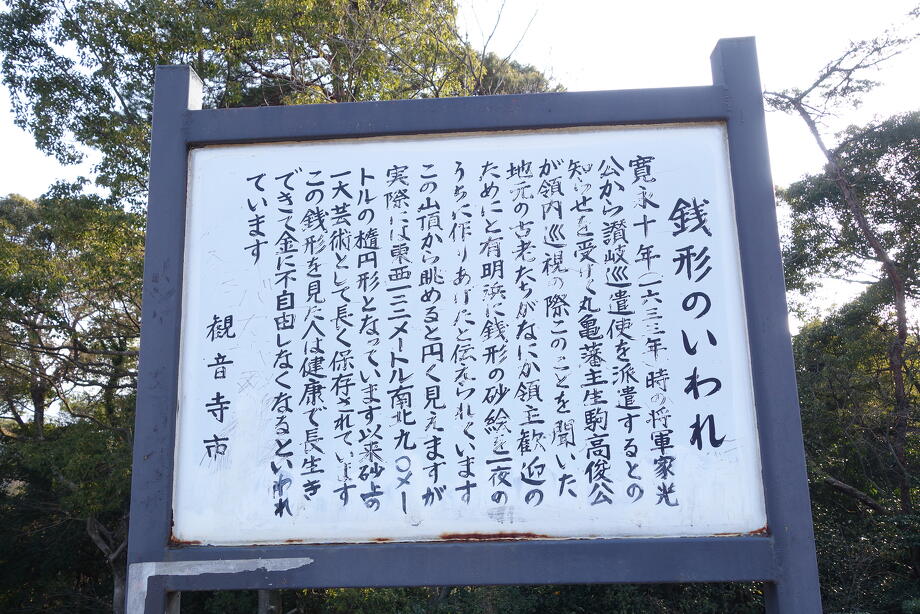

琴弾山の山頂にある銭形砂絵のいわれ

通常の観光案内ならこれで終わりなのですが、この銭形砂絵はジオ的に面白いスポットでもあります。

この砂絵が描かれた有明浜は、瀬戸内海に面した遠浅の砂浜で、白い砂と青い松が美しい「日本の渚百選」に選ばれている場所です。

観音寺市周辺は、古代から海と山が近く、火山活動や地殻変動の影響を受けた複雑な地質が広がっていて、それが豊かな自然環境を生み出してきました。

この砂絵がある砂浜は、この付近を流れる川が運んできた砂が、気の遠くなるような長い年月をかけて堆積して作り上げました。

そして、砂絵に使われる砂は、この地域特有の石英を多く含む花崗岩が風化して出来た白くて細かくて柔らかい砂質です。

もしこの海岸が黒くて硬い岩や石だらけだったら、このような砂絵はできなかったでしょう。

そしてたまたま有明浜の近くに花崗岩で出来た琴弾山があったことも銭形砂絵を上から眺めるという意味では幸運だったといえるでしょう。

琴弾山の山頂にある花崗岩の露頭

つぎに、江戸時代の地元の人々の暮らしを考えると、彼らはこの砂浜をただの風景ではなく、生活の場として大切にしていました。

この地域では漁業や塩作り、そして交易で生計を立てていた人々が多くいました。そして藩主への忠誠心や地域の誇りを示すため、力を合わせて砂絵を作り上げました。

一夜で完成させたという伝説もあって、夜通しみんなで砂を掘って、形を整えて…と、当時は正確な測量のための機材もなかったはずなのに、展望台から見ると完璧な形に見えるとは、驚くほどの知恵と技術に驚かされます。

現代では、春と秋には「砂ざらえ」というイベントがあって、地元のボランティアが集まって砂絵を綺麗に整えてくれています。

銭形を地上から見るとこのように見えます

昔の人々が自然と協力して作ったこの砂絵を、現在の人々がまた自然と協力して守っています。

そこには地質が育んだ砂浜と人々の歴史が重なって、時を超えたつながりを感じませんか?

観光で訪れたら、ぜひ琴弾山の展望台から眺めてみてください。

夕暮れ時にはライトアップされて、また違った幻想的な姿が見られるそうですよ。

砂浜に降りて近くで見ると、そのスケールの大きさに圧倒されるし、昔の人々の息づかいを感じられるかもしれません。

地質と歴史と現代が交錯する銭形砂絵、ただ見るだけじゃなくて、少し想像力を働かせてみると、きっと忘れられない旅の思い出になると思います。

-

撮影

大西 貴志(エコロジカルパスファインダー)