Series 連載

『間』と書いて『あわい』と読むことをご存知でしょうか。

現代ではあまり使われない大和言葉のようですが、次のような意味があるそうです。

『間』『あわい』とは、物と物のあいだ、距離、関係性。

『間』『あわい』とは、時間と時間のあいだ、時間的隔たり。

『間』『あわい』とは、人と人の間柄、相互の関係。

そこには単なる何かと何かの間という空間ではなく、意味のある空間が存在しているような気がしませんか?

このあわいひかりでは、人と自然と、今と過去と、誰かと誰かの間(あわい)について考えていこうと思います。

大西 貴志(エコロジカルパスファインダー)

「鳥の目、虫の目、魚の目」で未来への道を探します

2025年8月末の三豊平野

お盆も過ぎた8月後半、香川県西部(西讃地方)に広がる三豊平野では、早場米の稲刈りが始まりました。

三豊平野は決して広大な農地ではありませんが、コメをはじめ、この地域や気候に適した多様な作物が栽培され、豊かな実りをもたらしています。

かつて干ばつに悩まされたこの地域には、その名残として今も多くのため池が点在していますが、現在では香川用水の整備により、水不足の不安も大きく軽減されました。

このように穏やかな風土となった西讃地方ですが、かつて人々が厳しい暮らしを強いられたことで起きた悲しい歴史があります。今回は、その一端をご紹介したいと思います。

「子ぉ取り婆」の伝承が引き金になった悲劇

西讃地方では、子どもがぐずって泣き止まないときや、言うことを聞かないときに、親が「子ぉ取り婆(人さらい)が来るぞ」と諭す習慣が残っています。私自身も幼いころ、祖母からそう言われた記憶があります。この「子ぉ取り婆」が実在したかは今となっては不明ですが、西讃地方には広く伝承が残っています。

時を遡ること150年余り。明治初期、この「子ぉ取り婆」が引き金となり、一揆がこの地で発生しました。これが、西讃竹槍騒動です。

地元の図書館にはこの騒動をまとめた文献もあります

当時の西讃地方は、現在と異なり、作物が豊富に収穫できる恵まれた土地ではありませんでした。そんな中、明治新政府から現金での納税が求められますが、十分な現金収入がなかったため、この重税は住民の生活を圧迫します。

さらに、国民皆兵を目指した徴兵制度の導入が始まると、住民の不満はいよいよ限界に達しました。新政府が用いた「血税」という言葉は、人々から搾り取られる過酷な負担を強く連想させ、不満と不安が地域全体に鬱積していきました。

そんな中、ある事件が起きます。現在の三豊市豊中町下高野にひとりの老婆が現れます。そして道で遊んでいた小さな女の子を小脇に抱えて走り出したところを住民が見つけ、「子ぉ取り婆が現れた!」と叫びます。近隣の延寿寺で早鐘が鳴らされ、流言はあっという間に広まり、多くの農民が手に手に竹槍を持って集まりました。これをきっかけに住民の怒りと不安が爆発し、騒動は一揆へと発展していったのです。

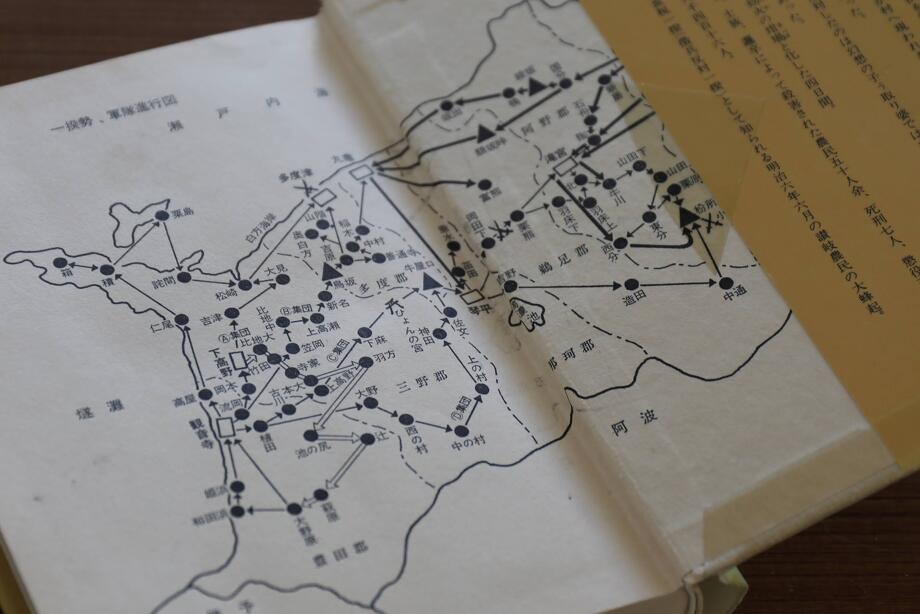

騒動は西讃から中讃、東讃へ拡大した。讃州竹槍騒動 佐々栄三郎 より

怒りの矛先と大きな被害

竹槍を掲げた住民の怒りの矛先は、政府や地方行政機関に向けられました。暴徒化した住民は、税の軽減や徴兵反対を要求し、役場や交番、小学校などを次々と打ち壊し、焼き討ちしました。騒動は西讃地方から中讃、さらに東讃へと広がり、その過程で若い邏卒(警察官)が殺害される事件も起こりました。

香川県観音寺市室本町にある2名の殉職警官を祀る内浜霊神社

最終的に、この西讃地方から広がった一揆は高松市の手前で、官の要請を受け出動した軍隊によって鎮圧され、終結を迎えました。しかし、その被害は極めて大きなものでした。

・農民の騒動参加者 約20,000人

・逮捕者 約282名

・懲役刑 約50名

・死刑 7名

・邏卒(警察官)の殉職者 2名

・住民側死者 約50名

・襲撃された村 約130ヶ村

・襲撃された施設 約600ヶ所

冒頭で触れたとおり、「子ぉ取り婆」が実在したかどうかは謎のままです。ただ、当時の西讃地方で住民が過酷な生活を強いられていたことは紛れもない事実でしょう。

郷土史に詳しい弁護士の田岡先生と弊社社長の奥田で内浜霊神社を訪ねました

騒動から百数十年を経た現在、三豊平野には都会のような華やかさはありませんが、土地と自然に根ざした人々の豊かな暮らしが営まれています。この土地に刻まれた歴史を時に思い起こしながら、豊かな風土を守り、未来へと歩んでいきたいと思います。

-

撮影

大西 貴志(エコロジカルパスファインダー)